📓 『カタカムナ』 全80首の意味−第15句の解説

今回の『カタカムナ』第15句は、神名シリーズの7番目。 前回は衝撃的な 『神の怒りを買い、神の罰を受けた人』 の回でしたが、いったい神の怒りを買い、罰を受けたのは誰だったのか? それは…… ・ ・ 志那津彦!! 日本の神様は、志那津彦たちに大変お怒りでした。 なぜそこまでお怒りだったのか? それは今回の話を聞けば、納得だと思います。 ・ ・ まず最初に、『古事記』に出てくる、基本的な用語の確認ですが…… 日本神話の神様で、『天津神』・『国津神』という言葉は聞いたことがありますよね? 高天原の神々が『天津神』で、そこから地上に降りてきた神々が『国津神』ということになってますが……

|

その言い方だと、何かに気づいてる感じの言い方ですね。 本当は神様じゃなかったとか? |

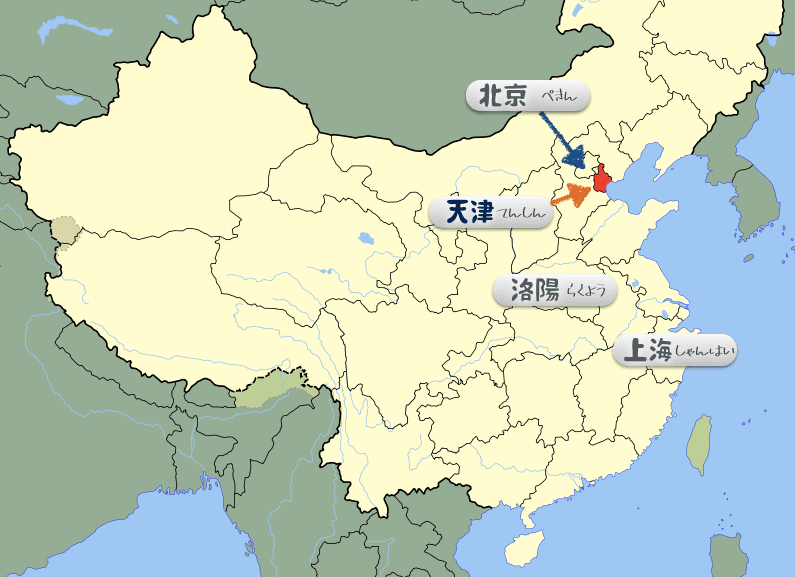

赤い地域の所、『天津市』と言います。

あれ? どこかで見覚えのある字ではありませんか?

それだけでなく……

『天津神』と名乗る神々が、地上に降り立って『国津神』となり、その降り立った地の名前は?

・

・

葦原中国。

あれれ? これまたどこかで聞いたことのある名前が……。

偶然にも、本州の西部、日本海側に位置する地方のことを『中国地方』と言います。

赤い地域の所、『天津市』と言います。

あれ? どこかで見覚えのある字ではありませんか?

それだけでなく……

『天津神』と名乗る神々が、地上に降り立って『国津神』となり、その降り立った地の名前は?

・

・

葦原中国。

あれれ? これまたどこかで聞いたことのある名前が……。

偶然にも、本州の西部、日本海側に位置する地方のことを『中国地方』と言います。

見て分かるように、中国など、カスリもしない土地ですが、

この出雲地方の別称は、葦原中国 と言います。

あれれれれ?

・

・

天津市から舞い降りた彼らは、一番最初は「宮崎」の地に降り、その後奈良を目指しました。

奈良への到達後は、中央政府を樹立し出雲地方も重要な戦略地とした。

ほかにも、同時多発的に、畿内(現在の近畿地方)と四国一帯などにも側近を派遣し、その後数百年間、多くの古墳を各地に残しながら、少しずつ『大和朝廷』の影響力は東へも拡大していった。

見て分かるように、中国など、カスリもしない土地ですが、

この出雲地方の別称は、葦原中国 と言います。

あれれれれ?

・

・

天津市から舞い降りた彼らは、一番最初は「宮崎」の地に降り、その後奈良を目指しました。

奈良への到達後は、中央政府を樹立し出雲地方も重要な戦略地とした。

ほかにも、同時多発的に、畿内(現在の近畿地方)と四国一帯などにも側近を派遣し、その後数百年間、多くの古墳を各地に残しながら、少しずつ『大和朝廷』の影響力は東へも拡大していった。

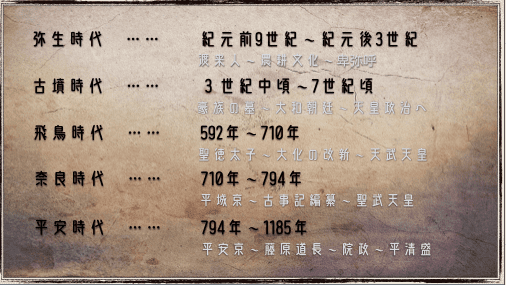

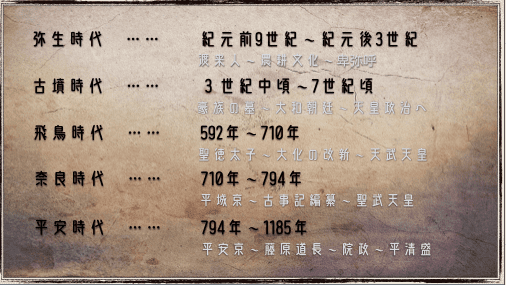

『弥生時代』の終わりにかけて、入れ替わるように『古墳時代』がスタートするわけですが、あの時期だけ一大ブームとなった

『お山造りと粘土遊び』

いったいアレは何だったのでしょう? 実は……

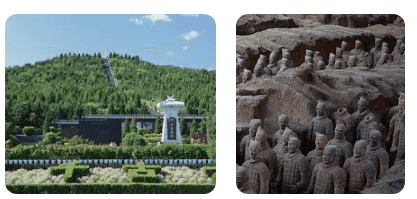

日本の『古墳』や『ハニワ』の元ネタは

中国の秦始皇帝陵&兵馬俑

秦の王族の子孫、秦氏が『大和朝廷』の内部に入り、彼らの影響でこのレプリカが日本の土地に造られた。

日本の『古墳』や『ハニワ』の元ネタは

中国の秦始皇帝陵&兵馬俑

秦の王族の子孫、秦氏が『大和朝廷』の内部に入り、彼らの影響でこのレプリカが日本の土地に造られた。

💻 関連LINK……西暦200年代の日本と中国

それを前提知識として、今回の句の解説も読んでみてくださいね。 今までの『古事記』の解釈とは違う、新たな真実が見えてくるはずです。 ・ ・ 『カタカムナ』 全80首の意味−第15句の解説

『カタカムナ』 全80首の意味−第15句の解説

📓 【原文】

📓 【原文】

『カタカムナ』 第15首

『カタカムナ』 第15首

アワナギ アワナミ ツラ ナギナミ アヤ ミクマリ クニノ ミクマリ アメノク ヒサモチ クニノク ヒサモチ シナツヒコ ククノチ オホヤマツミヌツチ カヤヌヒメ

泡凪 泡波 連 凪波 綾 水分 国の水分 雨の句 久持ち 国の句 久持ち 志那津彦 来く後 大山摘みぬ土 家屋ぬ姫

規則的な海岸の泡の波跡(泡の後に、また泡波) 水田に引くための「水の分け方」のコツも同じだ。 土地もバランス良く配分し 春と秋、二重に収穫できるようにする(二毛作のこと) そして…… ・ 梅雨の時期の保存の仕方 ・ 集落一帯を豊かにさせる保存の仕方 それを土地の者は行っていたのに…… 志那(中国)から移住してきた彼らが 根こそぎ持って行ってしまった 彼らが刈り去った後 残った土は まるで空っぽの家屋……

この句は、侵略者の暴挙に対する神の怒り…… バランスのいい、土地と水の使い方。 せっかくいい感じにやっていたのに、『志那』の侵略者に荒らされた…… 奴らは、目の前のことしか見えてない。 長く持たせる土地とは、計画性を持った土地のことを言うのに…… ・ ・

二毛作について!

二毛作について!

二毛作は、学校の日本史の授業で習ったと思います。 一年のうちに、同じ土地で二回作物を収穫する農法。 なぜそんなことをするの? というと、水資源の一等地の再利用。 昔の農地は、意外に狭かったのです。 水を引ける土地は、川の両面しかなかったので、まるで、道路沿いに並ぶ狭い商店街のよう。 ただ、いくら一等地でも、こんな無茶な土地の使い方をしていたら、すぐに栄養分がなくなって、土地が痩せてしまいます。 なので、最適な作物の組み合わせは考えられていました。 二毛作では、春と夏では違う作物を栽培していて、例えば、春には小麦や大豆。いったん収穫後、2回目は稲などの水田作物など。 ちなみに、カタカムナや古事記の記述を見ると、粟・綿花なども栽培していたようです。

志那津(中国)出身の民族

志那津(中国)出身の民族

簡単に言うと、中国系移民。 初期勢力は、出雲、筑前、播磨 などの地にやってきた 中国の王族。 彼らは、紀元前500年代アタリ から、本国の戦乱を逃れるために日本に逃げてきた。

弥生時代は、中国大陸からの文化影響が強まり、鉄器の使用や弥生土器の製作が始まった。 この時期には、集落や社会の複雑化が進み、首長制の社会が形成された。

紀元前206年~西暦220年の中国といえば、漢王朝の時代です。

特に武帝の統治時代(紀元前140〜西暦87年)は、シルクロード貿易まで始めて、農業や手工芸品、商業が急速に発展。

・

・

やがて、古墳時代(西暦300年代)前後に移民の第二波(ビッグウエーブ)がやってくる。

第二波は、かなりの大部隊。

志那津とは、中国東部の沿岸地域のことなので、志那津彦とは、中国や朝鮮などから日本に渡ってきた第二波の移民のことを指します。

旧支配層の彼らは、大和朝廷に貴族として遣える形で合流し、最初はおとなしかったものの、子孫の代になると、結局は日本の土地を次々と奪って各地の豪族になってしまった。

これらの中国系移民たちが、弥生時代の末期あたりから、中国の『秦始皇帝陵』&『兵馬俑』を模した『古墳』を日本各地に作るようになった。古墳を造ったのは豪族と言われてますが、その地方豪族とは、天皇側近として各地の支配権を任された、彼らの末裔なわけです。

これが、弥生時代の終焉&古墳時代の始まり。

日本の歴史の中では、古墳は突然発生した謎の埋葬法。豪族たちの権力の象徴? あのハニワは生け贄代わりの人形?……ととらえられていますが、元ネタが中国にあったのです。

『神武天皇』や、その後を継いだ『皇女様』の代は、日本の神様も応援する、素晴らしい治世だったのですが、それより後の代に、いろいろ問題が起こってしまった……

紀元前206年~西暦220年の中国といえば、漢王朝の時代です。

特に武帝の統治時代(紀元前140〜西暦87年)は、シルクロード貿易まで始めて、農業や手工芸品、商業が急速に発展。

・

・

やがて、古墳時代(西暦300年代)前後に移民の第二波(ビッグウエーブ)がやってくる。

第二波は、かなりの大部隊。

志那津とは、中国東部の沿岸地域のことなので、志那津彦とは、中国や朝鮮などから日本に渡ってきた第二波の移民のことを指します。

旧支配層の彼らは、大和朝廷に貴族として遣える形で合流し、最初はおとなしかったものの、子孫の代になると、結局は日本の土地を次々と奪って各地の豪族になってしまった。

これらの中国系移民たちが、弥生時代の末期あたりから、中国の『秦始皇帝陵』&『兵馬俑』を模した『古墳』を日本各地に作るようになった。古墳を造ったのは豪族と言われてますが、その地方豪族とは、天皇側近として各地の支配権を任された、彼らの末裔なわけです。

これが、弥生時代の終焉&古墳時代の始まり。

日本の歴史の中では、古墳は突然発生した謎の埋葬法。豪族たちの権力の象徴? あのハニワは生け贄代わりの人形?……ととらえられていますが、元ネタが中国にあったのです。

『神武天皇』や、その後を継いだ『皇女様』の代は、日本の神様も応援する、素晴らしい治世だったのですが、それより後の代に、いろいろ問題が起こってしまった……

🔎 カタカムナのヒントで解いた『古事記』の神名解説

🔐 今回の句に登場する『神名』 本当の名は?

・沫那藝神(アハナギ)……(泡凪) ・沫那美神(アハナミ)……(泡波) ・頬那藝神(ツラナギ)……(連凪) ・頬那美神(ツラナミ)……(連波) ・天之水分神(アメノミクマリ)……(雨の水分) ・国之水分神(クニノミクマリ)……(国の水分) ・天之久比奢母智神(アメノクヒザモチ)……(雨の句久持ち) ・国之久比奢母智神(クニノクヒザモチ)……(国の句久持ち) ・志那都比古神(シナツヒコ)……(志那津彦) ・久久能智神(ククノチ)……(来く後) ・大山津見神(オホヤマツミ)……(大山摘み) ・鹿屋野比売神(カヤノヒメ)……(家屋ぬ姫)

『カタカムナ』 全80首の意味−第16句の解説

『カタカムナ』 全80首の意味−第16句の解説